●男の子の気持ちになって・・・

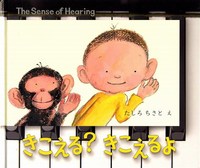

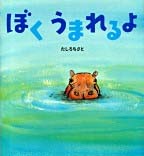

絵本の主人公は小さな男の子です。

聞こえてくる音にじっと耳をかたむける様子や、音を探しに行く様子、一方では自分で音をつくりだして楽しむ様子など好奇心旺盛でいきいきとした姿がとても印象的。

その姿を見ている私達も、思わず音の世界に惹きこまれていきます。

─── たしろさんご自身もきっとこんな子ども時代を過ごされたのではないでしょうか?

はい、その通りです(笑)。特に意識をしている訳ではなかったのですが、やはり子どもの頃の体験、記憶がもとになっている部分は多いと思います。」

はい、その通りです(笑)。特に意識をしている訳ではなかったのですが、やはり子どもの頃の体験、記憶がもとになっている部分は多いと思います。」

「スケッチやラフは、子どもの目線に下がって、男の子になりきって、

「どんな音が聞こえてくるだろう?」

「どんな音が聞きたいのかな?」

と考えながら描いていました。すると、自然に色々な場面が浮かんでくるんです。」

そんなたしろさんの描いたそれぞれの絵は、個人的な記憶の一場面の様でもあり、

でも読み手である私達の記憶まで一緒に呼び覚ましてくれる共通の記憶の様でもあり・・・。

●すぐに出来上がった場面、試行錯誤を繰り返した場面・・・

この作品の一番重要なポイントとなっているキーワードが先程からも出ている

「音が聞こえてくる絵」。

─── なるほど耳を澄ませると、私たちの知っている様々な音が聞こえてくるようです。

そんな絵が実現しているからこそ成り立っているこの絵本ですが、素人が聞くと何だかとっても難しい事の様に思えます。すんなりと描けるものなのでしょうか?

また特に思い入れのある場面(音)はあるのでしょうか?

「どの場面に一番思い入れがあるかと聞かれれば、それはどれも同じ位です。

でも、パッと思い浮かんでラフを描いてそのまますぐに出来上がった場面もあれば、

なかなか絵から音が聞こえてこなくて、試行錯誤を繰り返した場面もあります。」

例えば、すぐに出来上がったのがこの場面。

雨が傘を打つ音、長靴で地面を踏む音、雨が地面をたたく音・・・様々な音が聞こえてきそうですね。

しっとりした色、もやっとした雰囲気、見る人によってそれぞれの雨の日の記憶が呼び起こされる様な

奥行きの深さを感じる絵ですね。原画が見てみたい・・・。

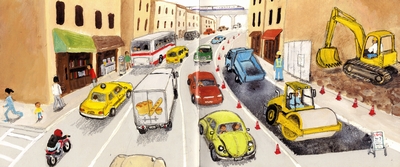

反対にとても時間がかかったのが、こちら。音が流れていく街の中の場面です。

個人的(磯崎)には、この場面を見てすぐに沢山の音が自然に聞こえてきて、この作品のテーマを象徴するようなページだな、と思ったのですが、最初のラフを描いている時点では、なかなか画面から音が聞こえてこなかったのだそうです。

初めは、男の子が歩道橋の上から覗いている構図だったそうで、試行錯誤を繰り返すうちに、目線がぐっと下がって今のアングルになり「やっと聞こえた!」そうなのです。

また子ども達が大好きな電車の場面も、様々な案が出された上で今の場面に決定したのだとか。

どの位置で電車の音を聞くのか、子ども達にとっては大きな事ですよね・・・

結果的に大好きな音がたくさん聞こえてくる、とてもリアルな絵になっていますよ。

(実際に見てみてくださいね!)

●一人で楽しむ音、みんなで楽しむ音・・・

ここで編集の田中さんからとても興味深いエピソードを伺いました。

「これは全部描きあがってから気が付いた事なんですが。

この作品には男の子と一緒にサルが登場します。でも、お父さんやお母さんがいるページや外出する客観的なシーンには姿をみせないのです。

サルは男の子にだけ見える心の友だちなんですね。

たしろさんに「わざとですか?」と聞くと「あっ、ほんとだ。」と。

意図的ではなく、知らずに描き分けていたんです。

例えば、遊んだり楽しんだりする時の音は「たくさんの音があるといいのにな」、

逆に自分だけの音、例えばお父さんお母さんの声などは「ひとりじめしたいな」、

そういう子どもならではの感性も自然と描き分けられていて、出来上がった後に凄く感激・感心してしまったのです。」

※このエピソードはグランまま社のHPに編集者裏話としても紹介されています。

こちらからどうぞ>>>

●この絵本の楽しみ方を教えて頂きました!

そんなたしろさんと田中さんから、この絵本の楽しみ方のポイントを聞かせて頂きました。

一つ目は、こんな楽しみ方。

『くんくん、いいにおい』、『きこえる?きこえるよ』には、たしろさんの生活圏が描かれているのだそうです。

商店街だったり、制作時によく通っていたお店の名前だったり。

『きこえる?きこえるよ』には何と、たしろさんご自身も登場しています!

さて、どこにいるのでしょう。こっそりヒントを伺うと・・・

「私の一番大好きな場所で、大好きな動物の前にいます。」

とのこと。更に大ヒントを・・・

二つ目は、親子で読む時の楽しみ方。

「この絵本には文字がないのですが、文字がないからといって身構えないで読んで下さいね。

具体的な言葉があると、聞こえてくる音を方向づけてしまうこともあります。

でも、この絵本はそれぞれの人がそれぞれに聞こえる音を感じて欲しいのです。

題名の『きこえる?きこえるよ』の「きこえる?」は問いかけの言葉(大人の方)。

それに対して「きこえるよ」は答えるほうの言葉(子ども達)。

各場面でこの問いかけを繰り返して楽しんでくれれば嬉しいですね。」

確かに子ども達に、どんな音が聞こえるのか聞いてみたくなりますね。

子ども達というのは、大人が思う予想外の所を見ていたり聞いていたりします。

その思いもよらない答えを聞くのは驚きでもあり、喜びでもあったり・・・。

この絵本を通じて色々なコミュニケーションが取れるのではないでしょうか。

「男の子がどんな音を聞いているのか、ヒントの一つとして男の子の耳の方向を気にしてみても

面白いかもしれませんよ。」とのことです。それぞれの場面には2重にも3重にも様々な音がしかけられているそうです。

楽しみながら見つけてみてくださいね。

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット