世界26か国の食べものを紹介した、楽しい大判絵本!

2000万人の絵本サイト

- 絵本ナビ独自の目線で編集した、インタビュー・遊びに来てくれました・突撃レポート・制作日記です。

「絵本読み放題」「学習まんが読み放題」「なぞなぞ読み放題」「毎日おはなし365」「読みもの読み放題」

「絵本ムービー」は、スマホ・タブレットでご利用いただけます。 詳細はこちら

絵本紹介

<PR>

2023.06.23

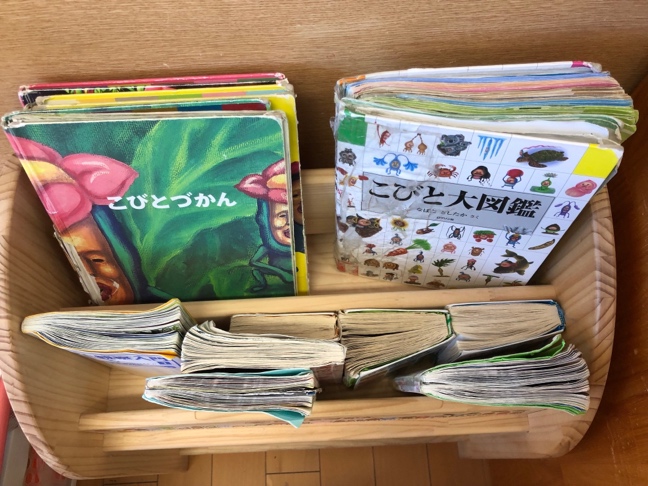

昆虫でも植物でもない不思議な生き物「コビト」を見つけた「ぼく」。物知りな「じぃじ」に「こびとづかん」を貸してもらったぼくは、愛犬と一緒にコビトを探しに出かけます……。2006年に刊行された絵本『こびとづかん』は、“こびと研究家”・イラストレーターのなばたとしたかさんによる初著作。全国の書店でじわじわと売行を伸ばし、2年後には写真満載のコビト観察ガイド本『こびと大百科』が大ヒット! 子どもたちが公園や野山で「こびと探し」に夢中になるという一大ブームを巻き起こしました。

そして2023年現在もなお「こびとづかん」シリーズを愛する子どもは増え続け、シリーズ10冊の累計刊行部数は300万部間近。近年は親子2代で愛読しているという声や、幼稚園・保育園でクラスごとハマり、園の活動に発展した事例が集まっています。

そこでこの度は、そんな事例を一挙公開! 「「こびとづかん」って何がおもしろいの?」「夢中になった子たちはどんなふうに楽しんでいるの?」という疑問にお答えします。

みどころ

まず表紙を見て・・・

「なんだこれは?」と思った人は、迷わずページをめくってみてほしい。

だって、面白いものってそういう所に隠れているものでしょ?

そして「一体これは絵本なの?」そう思った人は、子ども達が読んでいる姿をちょっと観察してみてほしい。

まるで新しい虫を発見したかの様に、真剣かつ輝いた目で読んでいるはず。

そうそう、そんな風に楽しむものなのです。思った以上に子どもはすんなり入り込めるのです。

更に言えば。大人の楽しみ方は自由です。笑いながら読んでもよし、夢中になっている子ども達の為に

こびとの痕跡を残してみて反応を楽しんでもよし!ちょっとはまってしまったかも、という人には『みんなのこびと』『こびと大百科』とさらなる世界が広がっているのでご安心を(笑)。

探検、発見、知識。実は外遊びの要素が見事に凝縮されている一冊なのです。

家のどこかで変な音がしたり、いつの間にかトイレットペーパーの先が三角に折られていたり、草むらが揺れたと思ったら青くさい匂いがしたり……。そんな「不思議な生き物の気配」に敏感なのが子ども。「もしかしてコビトがいるのかも」と思いはじめたら、想像はどんどん広がっていきます。絵本ナビに寄せられた「みんなの声」をご紹介します(一部編集)。

6歳、3歳の息子たちが夢中です!!!『こびと大百科』を持って公園に探しに行っています。(30代・ママ・京都・男の子6歳・3歳)

『こびと大百科』を読んで勉強して、捕獲に向かうそうです。捕まえてもちゃんと逃がしてあげるよといっていました。コビトの生息地や特徴がリアルな絵とともに記載されていてワクワクしていました。(30代・ママ・埼玉県・男の子5歳・女の子2歳)

7歳の息子が選んだ『こびと観察入門1』。ヒマさえあれば手に取っています。草むらや茂みも注意深く観察するようになりました。(30代・ママ・男の子7歳・4歳・3歳)

本を読んで、身近な自然へ足を踏み入れていく様子がわかります。では子どもたちはいったいどれくらい「こびと」のことを知っているのでしょうか?

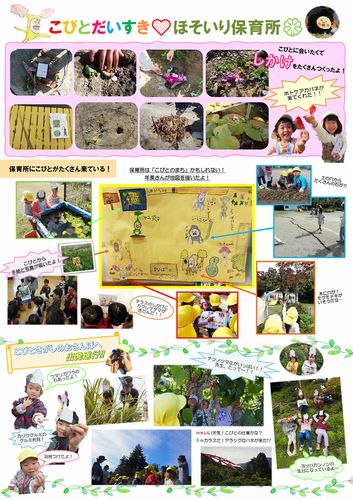

幼稚園・保育園などで「こびとづかん」をテーマにした活動を行なっている事例を募集した「こびともコンクール2021」。全国から多数応募があった中、「こびとも大賞」を受賞したのが福井市のエンゼル保育園です。副賞として、シリーズ作者・こびと研究家のなばたとしたかさんが園を訪問(2022年10月)。実際に子どもたちの様子をのぞかせてもらいました。

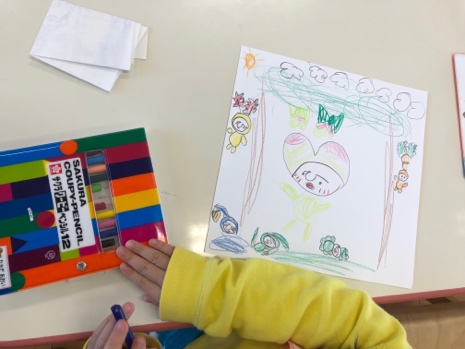

年中さん(2021年度)で流行がはじまり、コビトに詳しい子が増えて、すぐにクラス全体、そして園全体のブームにつながっていったというエンゼル保育園。発端となったクラス(2022年度は年長さん)を訪問し、好きなコビトのお絵描きをしているところを見せてもらいました。

「タカラコガネ描いているところ」「マヨケシロバネがポーズしてる」「このコビトは水色の本(『日本のこびと大全〜川や海・人のまわり編〜』)にしかのってないやつ」「オオヒレカワコビトが好き」どの子も種類に詳しい……。

「はじめてのこびと検定」(『はじめてのこびとづかん』収録)のクイズを出題したところ、子どもたちの回答はほぼすべて正解(!)。本にはまだ載っていない新種のコビトについて話し出す子もいて、こびと研究家・なばたさんもびっくり。みんなそれぞれ“推し”のコビトがいて、誕生日にはコビトのケーキにしてもらったり、グッズを探したり、家族も巻き込んで夢中になってるみたい……。

エンゼル保育園の今村先生に聞いてみました。

「こびとづかんの魅力ってなんだと思いますか?」

魅力はたくさんありますが、まず男の子も女の子も関係なく、みんなで楽しめるところにあると思います。最初はかわった名前が気になるみたいで(笑)。もちろん見た目もです。「これはカクレモモジリ!」「これがホトケアカバネ!」と言いにくいような名前を覚えて、だんだん名前や顔・体の特徴が一致していくことになんとも言えない満足感があるようですね。はじめはカタカナ(文字)が読めなくても、すごいスピードでコビトの名前を覚えていき、詳しくなっていくことに驚きました。そのうち自然とカタカナや文字を覚えていくのがすごいなと思いました。それも「こびとづかん」があったからこそだと感じます。

◎男女ともに楽しめる

◎名前がおもしろい。普段の生活では口にしない音の響きで、しかもコビトの生態や特徴と結びついているため、言葉への興味が育つ

◎カタカナが身近になり、読んだり書いたりを楽しむようになる

名前を覚えたら、次はそれぞれの特性を知りたくなる。それで1つ覚えたら、もっともっといろんなコビトを知りたくなる……。生態がそれぞれおもしろくて、しかもたくさんいるんですよね。本を黙々と集中して読む姿や、お友だちと盛り上がりながら1冊の本を囲んでいる姿が、毎日のように見られるようになりました。いつの間にか自分の力で調べて覚えて、さらに自分で考えて「コビトを探そう、捕まえたい!」と意欲的に行動する姿が自然に見られるようになりました。

◎コビトの知識が少しずつ増えていくことで、「覚えた」という自信が生まれ、もっと知りたくなる(300種近くいるので飽きることがない)

◎自然環境に興味を持つようになる

◎自分で調べたり考えたりする集中力がつく

◎友だちと知識を交換したり、ともに探求するなどの交流が生まれる

世の中の仕組みや、自然や地理にだんだん興味が出てきた子どもたち。都道府県の特徴と、コビトの特徴からイメージを広げて、「こびと旅行記」というテーマで作品展を行いました」「コビトを探究することで、クラスに一体感が生まれました。みんなでコビトの世界を共有することで“想像する力”はより強くなり、幼少期の大きな経験になります。生き物の生態や、文字に興味を持ち始める年中さんにぴったりだったのかもしれません。

◎意欲的、能動的に物事に取り組むようになる

◎学びにも発展させられる

他の園からも活動報告が続々届いています。(「こびともコンクール」応募例より)

園にあった本『こびと大百科』を見つけ、興味津々の年長組。初めて本を見た時のみんなの目は輝いていました。近くの緑地へ行く際には、プチトマトのパックで作ったお手製の虫かごを持ち「これにコビトをつかまえるんだ!」と張り切っていた男の子。緑地に着くと、『こびと大百科』を持ち、山の中、川の中、草むらの中、田んぼの中を一生懸命探していました。年少の頃から何度も訪れている場所ですが、こびと探しをはじめたみんなは、今まで気が付かなかった小さな花などにも目がいくようになったようです

子どもたちは、たくさんの種類のキャラクターたちに、どんどん惹かれていきました。自由遊び時間に描かれたたくさんの絵は、集めると、手作りの『こびと大図鑑』になりました。戸外遊びでは、地面に見つけた小さな穴を見て「コビトが住んでいるかもしれない」、枯れ葉を見つけると「バイブスマダラの笛だ」、カラスがとんでいると「近くにアラシクロバネがいるかもしれない」と、遊びの中で自然とコビトの話がでるようになりました。空の色、木の実や枯れ葉、石などの自然物、生活の中で目にする物すべてが、コビトの話につながっていき、生活発表会では、好きなコビトになりきり、日頃の子どもたちのコビトに対する思いをストーリーにして、劇ごっこしました

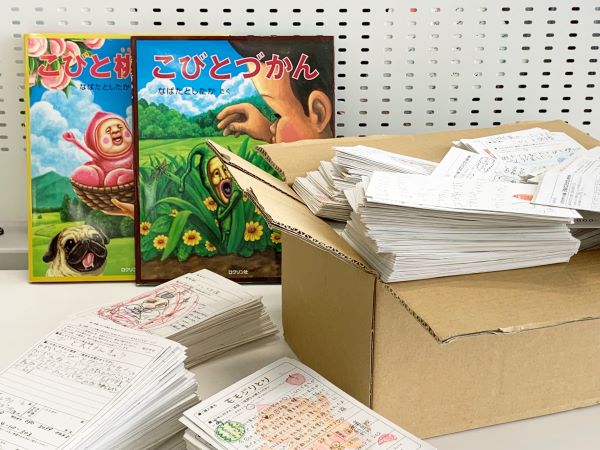

他にも全国の保育施設から、作者のなばたとしたかさんや出版社宛に、メッセージや活動報告のお手紙が届いています。

5歳児クラスで、秋のはじめから大コビトブームが到来しました。図鑑を片手にコビトを探しに出かけ、しかけを作っては、まだかまだかとコビトに出会えることに期待を膨らませています。しかけ作りをすると、友達と協力したり、相談したり、しかけを工夫して作ったりする経験ができ、この時期に大切な子どもの学びにもつながりました(岡山県美作市の藤田ひまわり園・ゆり組)

年中クラスに進級し、保育室にあった『こびとづかん』を手に取ったことからクラスの子どもたちがコビトの世界にハマりはじめました。散歩に行くと「どこかにコビトがいるのでは?」「あそこの木の枝が風もないのに揺れていた。あやしい」など、コビトの出現を想像し(略)、時期が過ぎたので夏野菜をプランターから抜いておくと「アラシクロバネのしわざだね」とか、園庭の白いラインの石灰に触れたときに冷たさを感じれば「雪も降っていないのに、これはユキオトコビトが来たんだ」とそれは大騒ぎです(東京都文京区の保育園・みかん組)

はじめは園内のこびと探しや絵本を見て絵を描いていました。(略)遊びの中にも取り入れ「だるまさんがころんだ」の遊びを「コビトさんが……」とアレンジして遊ぶようになり、秋の運動会で取り組みました。冬には楽器作りがブームになると「コビトになって演奏したい」ということで、コビトのかぶりものを作り、手作りの楽器を持って発表会として保護者の前で演奏しました(愛知県春日井市の保育園・きりん組)

友だちとイメージを共有し、積極的に表現する子どもたち。経験が“自信”になり、生き生きと成長していく姿を、園の先生方が驚きとともに見守っていることが伝わってきます。

現代はさまざまなエンタテインメント(娯楽)があり、遊びの経験は細分化されていく傾向があります。友だち・兄弟と一緒に「こびとづかん」の世界を楽しむことで貴重な一体感を得られ、共に自然の中で遊んだり協力して物作りをするなど、“子ども時代の豊かな共通経験”になっていっていることが考えられます。

240種を収録した大判の本格的図鑑『こびと大図鑑』、11年ぶりの創作絵本『こびと桃がたり』刊行後には、かつて『こびと大百科』などにハマり、今は中・高・大学生や大人になった方からもメッセージが寄せられています。

4歳と2歳の息子たちが、こびとに大ハマリ!! 2人のお年玉を少しずつ出しあって『こびと大図鑑』を買いました。私が大学生のときにこびとが好きで、グッズを集めていたので、10年以上も前に自分が好きだったものを、息子が好きなのがとても感慨深いです。私は当時カクレモモジリが好きでした。今は子どもたちと図鑑を一緒に読んで楽しませてもらっています(30代女性)

3、4歳くらいのころからこびとづかんが大好きで、親にねだって『こびと大百科』『こびと観察入門1』『こびと大研究』を買ってもらいました。大きくなってもたまに本を読み返したりしていました。最近『こびと大図鑑』が出ていることを知ってあわてて買いました。久々に新種のコビトを見られて新鮮な気持ちになれました。クサマダラオオコビトの亜種がとても興味深いです。これからもこびとづかんを応援しています。(15歳女性)

小学生の頃、こびとづかんに大ハマりしました。毎日友だちと公園に行き、コビトをつかまえる動画を見ながらしかけを作っていました。今その頃を思い出すと、コビトを探したり、とっても楽しかった思い出しかありません! たまたま本屋で『こびと桃がたり』のカクレモモジリを見て目が輝きました。またハマりました。私はこびとづかんが大好きです!(20代女性)

小学生の頃からこびとづかんが好きでした。それから10年以上経った今でも好きです。20歳になった今でもこびとづかんが近くにあり、今でも好きなのを自分でも嬉しく思っています(20代女性)

『こびと大図鑑』をほんとうに買ってよかった。いろんなコビトが知れてうれしかった。好きなコビトが、これを見てふえた。ターコイズダイコウブツやカブトヨソオイH型。ほんとうに好きなのはクワガタヨソオイG型(7歳男の子)

『こびと大図鑑』はまだ見たことないコビトがあり面白かったです。わたしはミズタレハナガシラが好きです。どこにものっていなかったので、のっていてびっくりしました。わたしはツクシンボウズが大好きです。コビトに興味しんしんなので探したこともあります(11歳女の子)

『おでかけポケット図鑑 日本のこびと大全―山や森林編―』は、こんなに小さい本なのにこんなにいろんな種類のコビトがのっているし、ポケットなのでよくもち歩いて使えるなんてすごいと思います(9歳女の子)

実は「こびとづかん」シリーズに登場するコビトは、日本の自然環境や、四季の特徴と結びついたものが多いのです。「発見したい、捕まえたい、どこかにいるはず」と周囲へ注意深いまなざしを注ぐきっかけになり、子どもが “世の中の不思議”に気づいてハマっていく……。そんな自然なアプローチになっているのかもしれません。

このように「こびとづかん」シリーズは、子どもたちの好奇心と探究心がむくむく育っていく第一歩をアシストしてきたのですね。大好きなものにハマった経験と記憶は一生モノになるはずです。「こびとづかん」の世界をぜひ一度手にとって体験してみてくださいね。

全国巡回中の原画展「なばたとしたか こびとづかんの世界展」が、広島県安芸郡の筆の里工房にて開催されます!

こびと研究家でイラストレーターの なばたとしたか が描く絵本『こびとづかん』。2006年に刊行以来、多くの人々を惹きつけ、子どもから大人まで、多くの人を夢中にさせています。

本展では、『こびとづかん』シリーズの原画と、制作の過程がうかがえるスケッチや試作本、著者がみずから立体化した「コビト」のフィギュアのほか、絵画や映像作品などを展示します。

■会場:筆の里工房 https://fude.or.jp/jp/

〒731-4293 広島県安芸郡熊野町中溝5-17-1

TEL 082-855-3010

■開催期間:2023年6月23日(金)〜9月3日(日)

■休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)

■開館時間:10時〜17時(入館は16時半まで)

■入館料:大人 800円、小中高生 250円、未就学児 無料

※夏休み期間中、圏域の小中高生は入館無料(対象地域は画像を参照ください)

文・構成/大和田佳世

編集/木村春子