日本人の生活がわかる! 日本の衣服と暮らしの通史を、絵巻物のような俯瞰図で描いた、おもしろくてためになる、歴史の絵本!

著者の菊地氏は江戸を専門とする時代風俗研究家として活躍し、江戸の風俗に関する著書を主に書いています。また、一流のやまと絵師としても活躍し、丸善丸の内本店4Fギャラリーでの個展や、海外の美術館でも作品が展示されました。

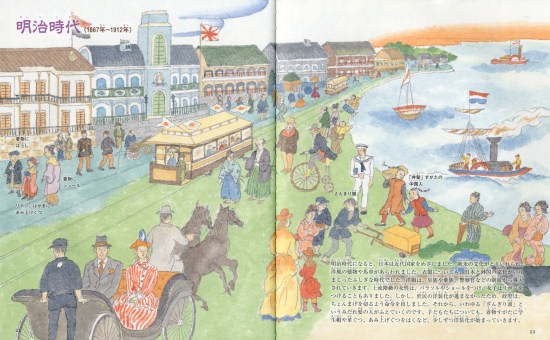

本作は、2009年に刊行された『絵で見るおふろの歴史』に続く、『絵で見る』シリーズの第二弾になります。『絵で見るおふろの歴史』では、私たちの生活に根付いている「おふろ」の通史を、美しく鮮やかな絵で表現した菊地氏ですが、今回は『衣服とくらし』がテーマ。衣装デザイナーでもある菊地氏の本領を発揮した作品です。今回は、縄文時代から平成まで、わかりやすい俯瞰図で、各時代の生活と衣服の変遷を14見開き、はきものとぼうしの歴史を1見開きで紹介します。その時代に生きる人々の息遣いさえ感じられる絵巻物のような俯瞰図は、衣服だけでなく、人々のくらしぶりも一目でわかります。

登場する衣服は、貫頭衣、十二単、直垂、陣羽織、裃、インバネスなど、有名なものから、初めて目にするものまでバリエーションも豊富。身分の違いによって、着る服も違うので、さまざまな観点から、日本文化の変遷を感じ取ることができます。歴史を扱う以上、幼児向けではなく、小学校低学年以上向けの本にはなりますが、絵を見ているだけで歴史への関心が高められるので、図書館や学校にお薦めしたい本です。

また、通史で描くことによって、ページをめくる楽しさがあり、非常にわかりやすく衣服の歴史が学べる内容になっています。

(総ルビ)

先日、テレビを見ていたら骨盤底筋を鍛える運動法を紹介していました。床に座る時代には骨盤底筋を鍛える必要がなかったそうなのですが、椅子に座る文化だと鍛えられないので、自分で鍛えるしかないようで。

その時にはたと思ったのですが、私たちが椅子を使い、服を着る生活ってまだそれほど長い期間ではなかったんだなあと。

そして、この本を読んでいると、昭和30年代には普段でも着物を着ている人が出てきます。

サザエさんのお母さんも着物姿ですから、そう考えるとまだまだ洋服は新しい文化なのだなあと思います。

中国との交流が途絶えて、日本なりの文化ができた平安時代、戦国時代には戦いに適した服装にと、その時代の特徴が服装にも現れていて興味深かったです。

服装から歴史を垣間見るというのがおもしろく感じました。歴史というと敬遠してしまうかもしれませんが、こういう切り口なら楽しく歴史に触れられそうです。

(はなびやさん 40代・ママ 男の子11歳)

|